遺言・遺言書作成を徹底解説!メリット・デメリット、手続き、費用、司法書士への依頼について

Contents

はじめに

ある人はこう言います。

「私がこの世を去った後、遺産相続で子どもたちが争い合うようなことは避けたい。」

またある人はこう言います。

「息子の妻は長いあいだ、病床に伏した私を献身的に看てくれた。血の繋がりこそないが、この人に多くの財産を渡したい。」

他にも、

「自分が築いた財産だから、自分の思うままに相続を決めたい。」

遺言書をしたためようとされる方々の思いは千差万別、人の数だけ動機があるように感じます。その中でも一つだけ、どなた様にも共通することがあります。

それは、誰もが「たとえ自分の死後のことであろうとも、その後のことまで責任を持ちたい。」という思いをお持ちである、ということです。

司法書士 阿部

その相続をきっかけに、子どもや家族がいがみ合い・争い始めるなんて悲しすぎますよね。

このページでは、家族に遺す、最後のメッセージ。「遺言」について、徹底解説させていただきます。

ページの作成と監修について

このWEBサイトのコンセプトである、“「相続」について日本一わかりやすい解説を目指し、ご相談者さまの納得と、最善の解決策提案に全力を尽くす。”を軸に、遺言書作成について代表司法書士 阿部が記事作成を担当します。

それから、私の主観だけで遺言書作成を解説するのではなく、弊社の司法書士(西川、杉本の2名)とファイナンシャルプランナー(AFP)の川村にも解説に加わっていただき、さまざまな有資格者の観点から「遺言」を分析し、最終的にこのページを読まれた方が、相続において最善の解決策が分かるようになることを目的に編集しました。

※このページの最下部に記事の作成者・監修者情報を掲載しております。また、本WEBサイトのスタッフ紹介ページでも、弊社社員のプロフィール紹介をご覧になれます。

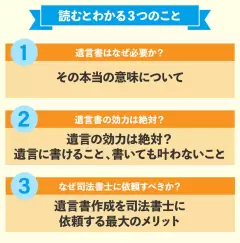

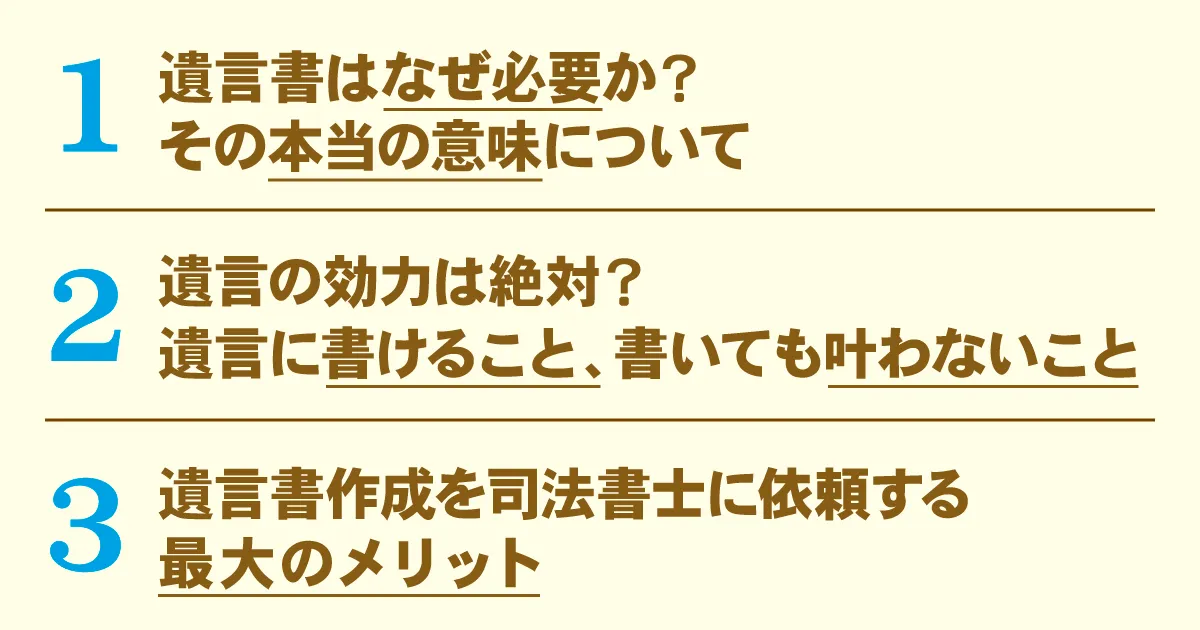

このページを読むと分かる、3つのこと

このページを読めば、以下3つについて分かります。

- 遺言書はなぜ必要か?その本当の意味について

- 遺言には絶対の効力がある?

遺言書に書けること、書いても叶わないこと。 - 遺言書作成を司法書士に依頼する一番のメリット

知っているようで知らない。分かっているようで誤解も多い遺言。

知らないことで被る損失を回避するために。

正しく理解することで、これからの判断に後悔が出ないように。

ぜひご一読ください。

遺言(いごん・ゆいごん)について

TVドラマなどで、遺言書が家族の前で読みあげられ、故人の意思を初めて知ることになる家族。ある者は涙し、ある者は安堵し、ある者は落胆し、ある者は怒り。そのようなシーンをご覧になられた方も多いのではないでしょうか。

遺産相続を機に、家族が骨肉の争いを始めることはTVドラマの中だけの話ではありません。

「きちんと自分の思いを遺言書にしたためたのだから。まさか子どもたちが相続争いするなんてことはないだろう」

そう思っていても、現実は理想どおりに行かないことがほとんどです。

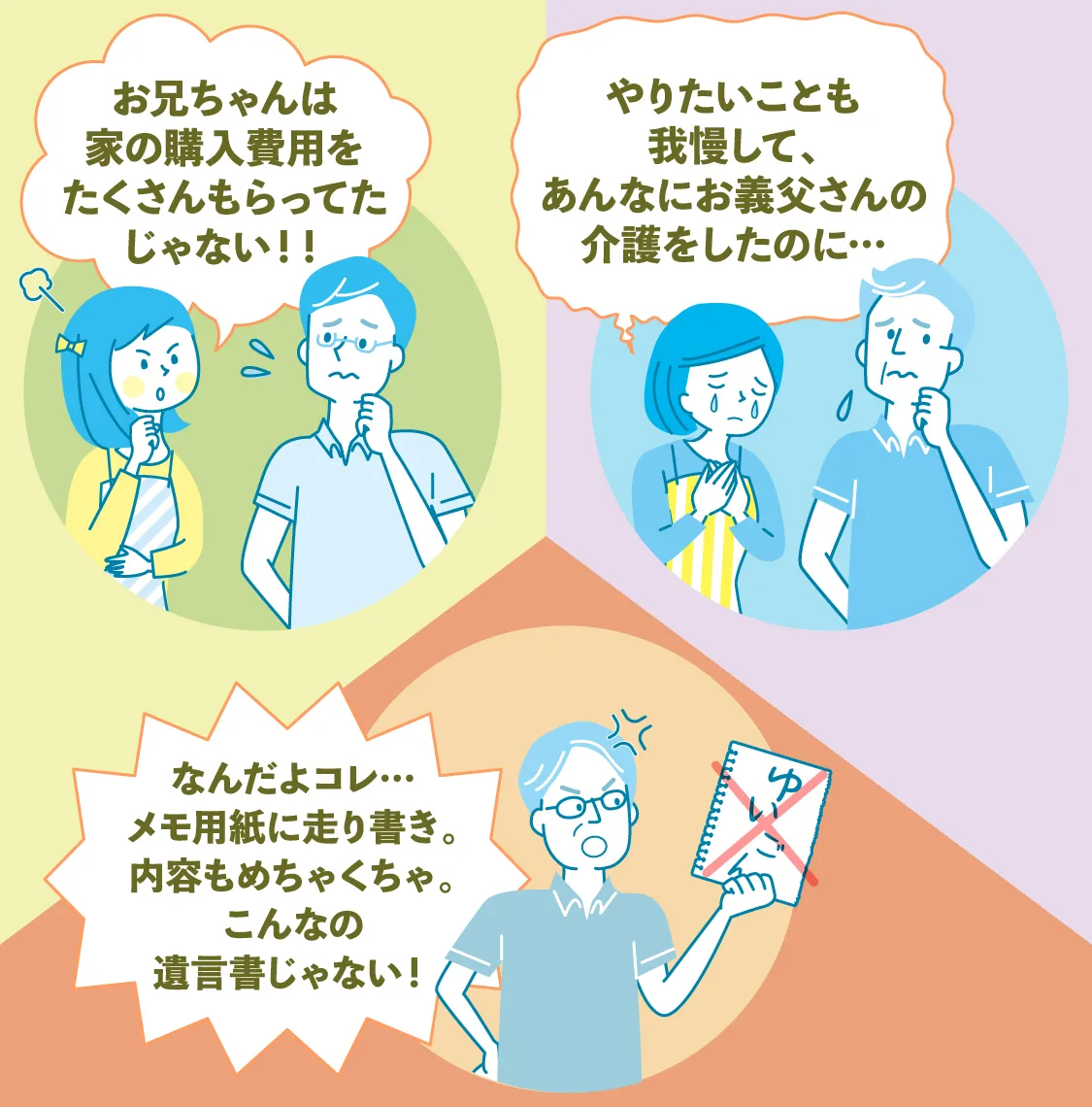

「お兄ちゃんはお父さんの生前中、今の家の購入費用をたくさん出してもらってたじゃない!」

「あんなにも長い間、献身的にお義父さんの介護をしたのよ!?なんで財産が均等分けなの?」

「汚れたメモ用紙に走り書き…、内容もデタラメじゃないか!こんな遺言書は無効だ!」

これ以外にも、私たちの想像さえ及ばない理由や原因で、遺産相続をキッカケに揉めることは多々あります。

そうならば、遺言書に意味はないのでしょうか?

「遺言書を残しても、遺言に従わず、家族が揉めたり争い合ったりするのであれば、遺言書はなんのために存在するの?」

ここが「遺言」のたいせつなポイントです。それでは解説を始めます。

司法書士 阿部

遺言書はなぜ必要?その真意について

ズバリ、私たち シャイン司法書士事務所が考える「遺言書が必要な本当の理由」は、こうです。

シャイン司法書士事務所が考える

「遺言書が必要な本当の理由」

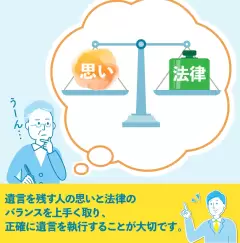

ご自身の思いを重視するあまり、法律で定められている財産を請求する権利を無視できません。

その一方で、「法律ではこうだから」と凝り固まってしまうこともまた、思いや希望を反映させた遺産相続とはいえません。

そして、その2つのバランスを上手く取った遺言を残せたとしても、それが正確に確実に執行されなければ意味がありません。

思いと法律のバランスを上手く取り、遺言書のとおり正しく執行する。

そうすれば、遺言書は形骸化することなく、大きな意味を帯びる。

私たちはそう思います。

ここからはもう少し、「思いと法律のバランス」について掘り下げてみます。

遺言書に書けること、たとえ遺言書に書いても叶わないことなど、次の説明は西川先生に譲ります。

司法書士 阿部

遺言書に書けること、書いても叶わないこと

遺言書に書けること

- 相続人の廃除(特定の者に相続させない)

- 相続分の指定(誰にどれだけ相続をさせるか)

- 遺産分割方法の指定と分割の禁止(5年の時限)

- “法定相続人”と呼ばれる、財産を受け取る権利を持つ者以外(内縁の妻やその子、生前お世話になった友人知人、団体など)への遺贈

- 内縁の妻と子の認知

- 後見人の指定

- 遺言執行者の指定等

一般的なものを挙げると、このように多岐にわたります。

もう少し分かりやすく表現すると、

- 法律に縛られ過ぎず、ご自身の思いを反映させた遺言が書ける

- 血の繋がりのない者へ財産分与する意思も書ける

- 遺言書が確実に執行されるよう、遺言執行者の指定について書ける

などです。

一方で、

遺言書に書いても叶わない可能性があること

- 遺留分侵害額請求権※を脅かす遺言内容は執行できないことがある

※遺留分侵害請求権とは…遺産相続において、侵害された遺留分を請求する権利のことです。

もう少しわかりやすく説明します。例えば二人兄弟の場合。遺言に「すべての財産は長男に」と書かれていたとします。この場合、次男には最低限法律で保証されている相続分(遺留分という)を請求する権利があります。

「次男の遺留分を、長男が侵害した」という構図で、次男が長男に対して「遺留分侵害額請求」をします。

この請求権には1年の時効があり、行使しないと請求権は消滅するので注意が必要です。 - 遺言内容とは異なる遺産分割について、すべての相続人が協議して合意に至った場合、合意内容のとおりに遺産分割される場合がある

遺言とは、家族に遺すたいせつなラスト・メッセージです。

司法書士 西川

財産の分け方さえ書いておけば良いというものではなく、死後、自分がこの世に存在しなくなった後も、家族が助け合い、皆で仲良く暮らして欲しい。

そのような思いや願いが実現されるような遺言を残すべきではないでしょうか。

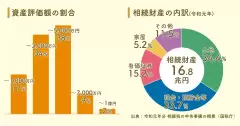

グラフで見る、遺言作成の依頼者データ

私たちシャイン司法書士事務所に、これまで多くの遺言書作成のご依頼をいただいてまいりました。

ご依頼してくださった方々の、年代・キッカケ・悩み・不安に感じておられたこと、それから遺産の内容や評価額帯など。プライバシーにじゅうぶん配慮しながら、ご依頼者さま情報をグラフにしました。

「こんなことを相談しても良いのかな?」

「年齢的に、遺言はまだ早いか…」

ほんの些細なことだと思っていたことが、実は相続において重要で、しかも早くに対処しなければならない問題であった…。このようなことは往々にしてあります。

また、遺言書を含めて、相続対策に「早すぎる」ということはほとんどありません。

むしろ、多くの方が「もう少し早くご相談くだされば…」という状況にあります。

お気兼ねなく、遺言書作成のことならシャイン司法書士事務所にご相談ください。

ではここからは杉本先生に解説していただきます。

司法書士 阿部

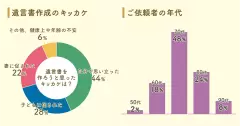

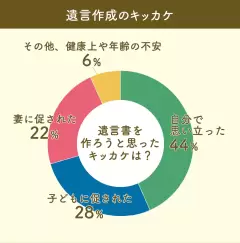

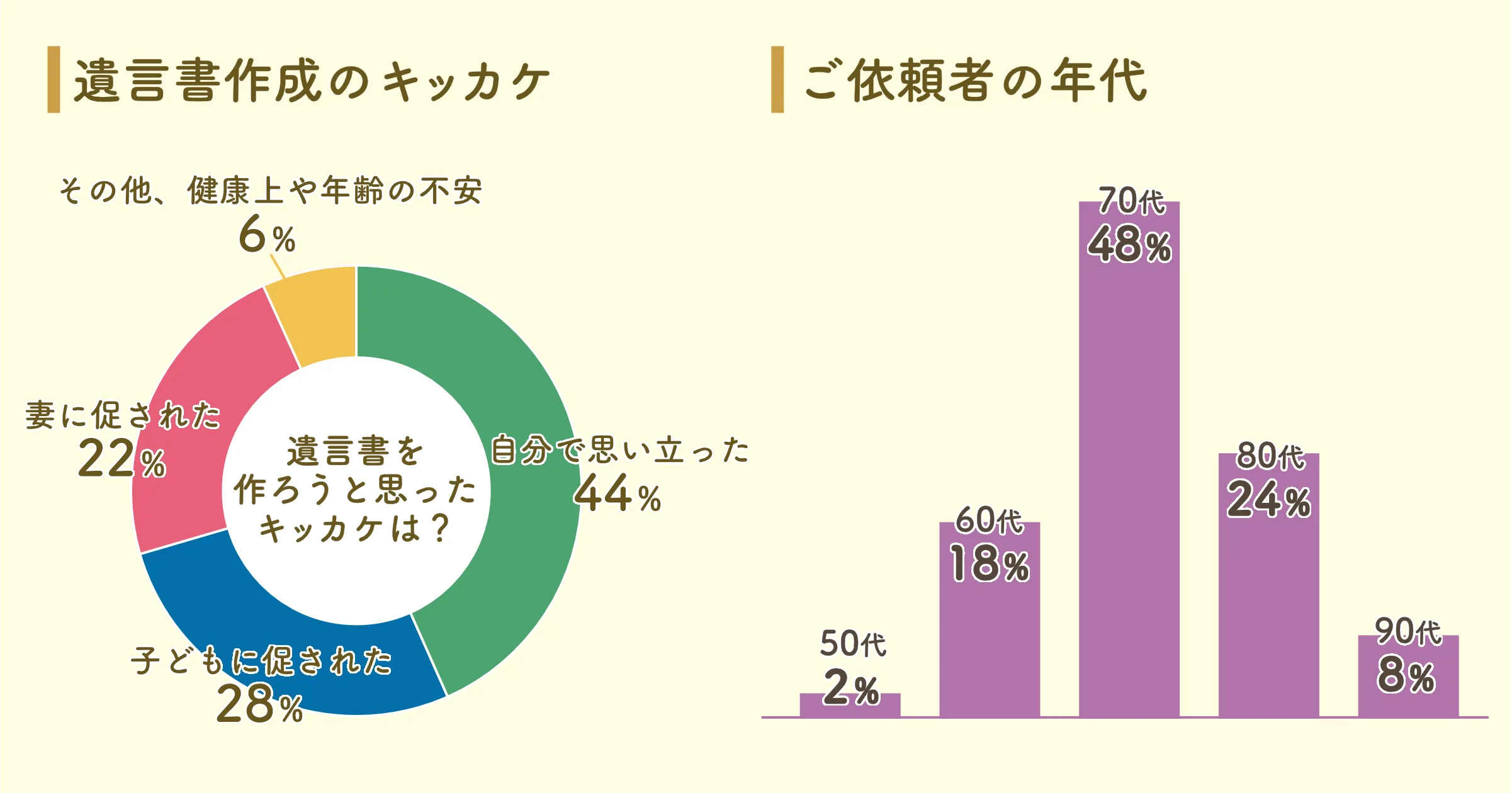

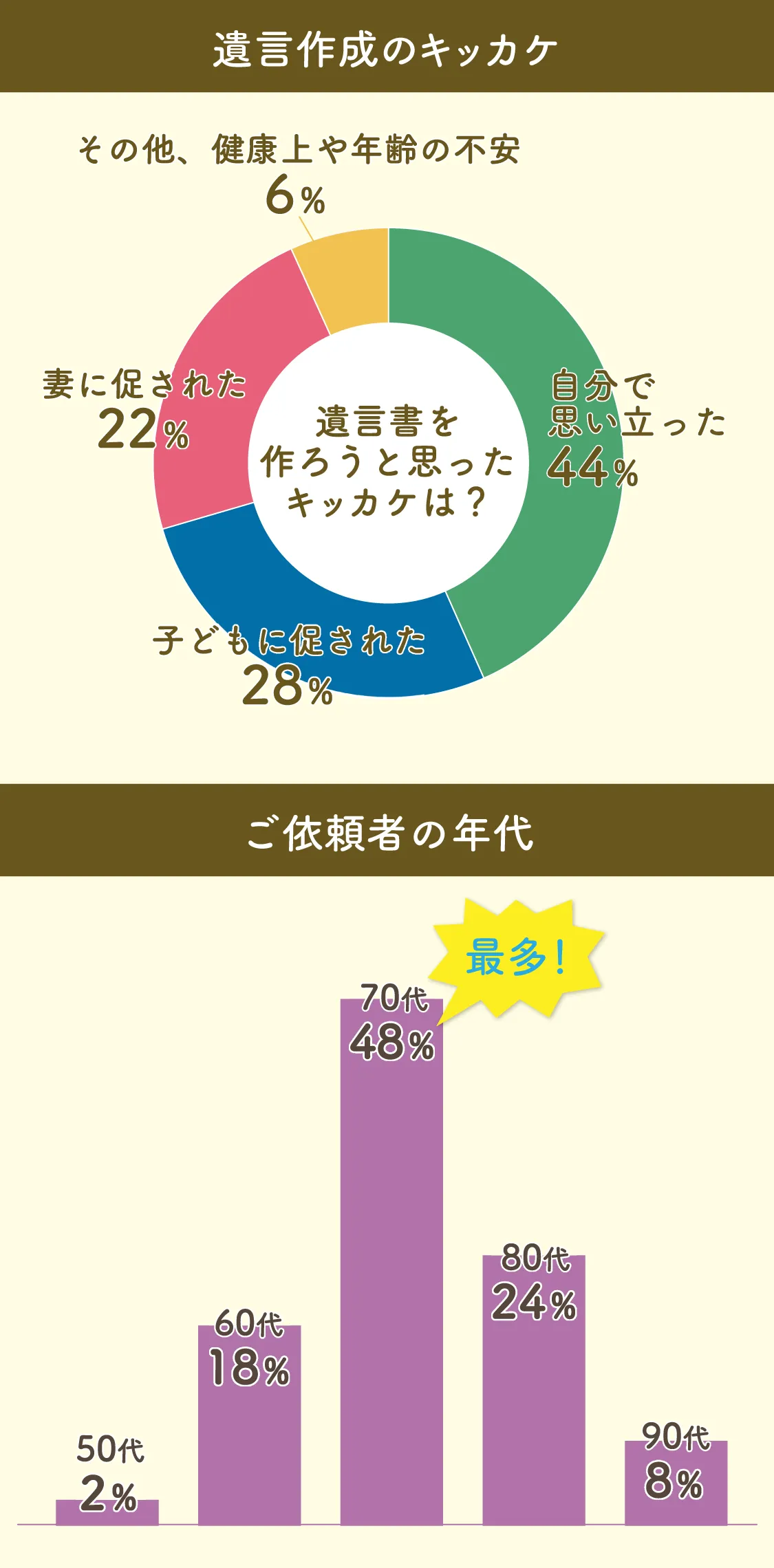

データ その1 〜キッカケ・年代・不安編〜

遺言書を作ろうと決められたキッカケは、

- 自分で思い立った(44%)

- 子どもに促された(28%)

- 妻に促された(22%)

- その他、健康上や年齢の不安(6%)

そして少ない例(その他の6%に含まれる)ではありますが、「物忘れがひどくなり、認知症の疑いがある。病状が進行する前に遺言を残しておきたい。」というご依頼もありました。

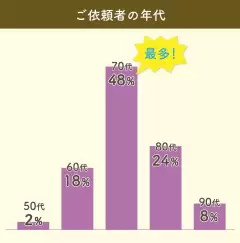

次に、年代別で見ると、最多は70代、それから順に80代、60代、90代以上、最少が50代以下でした。

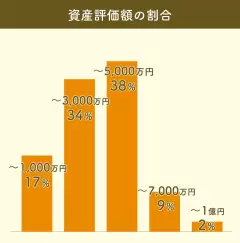

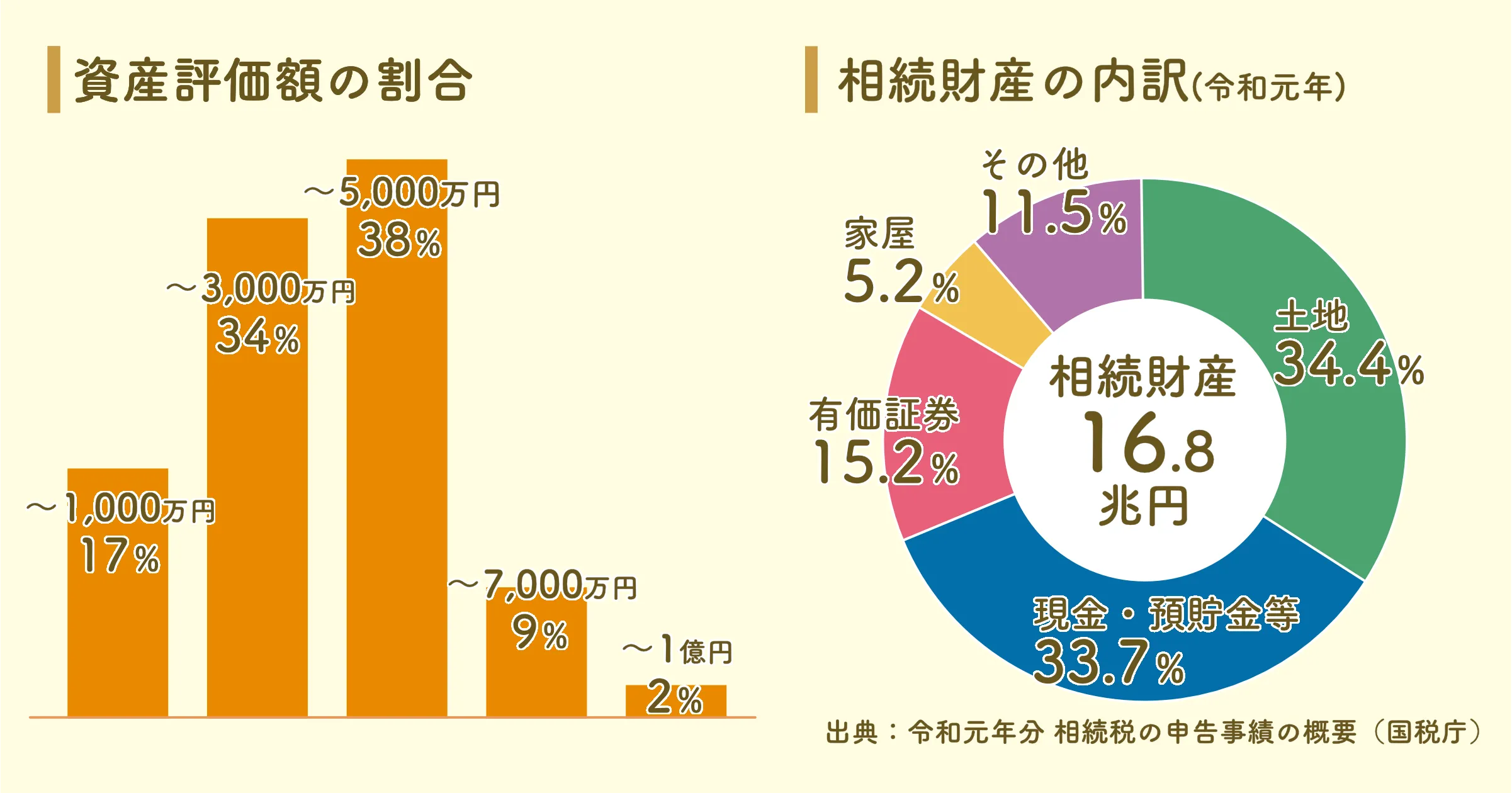

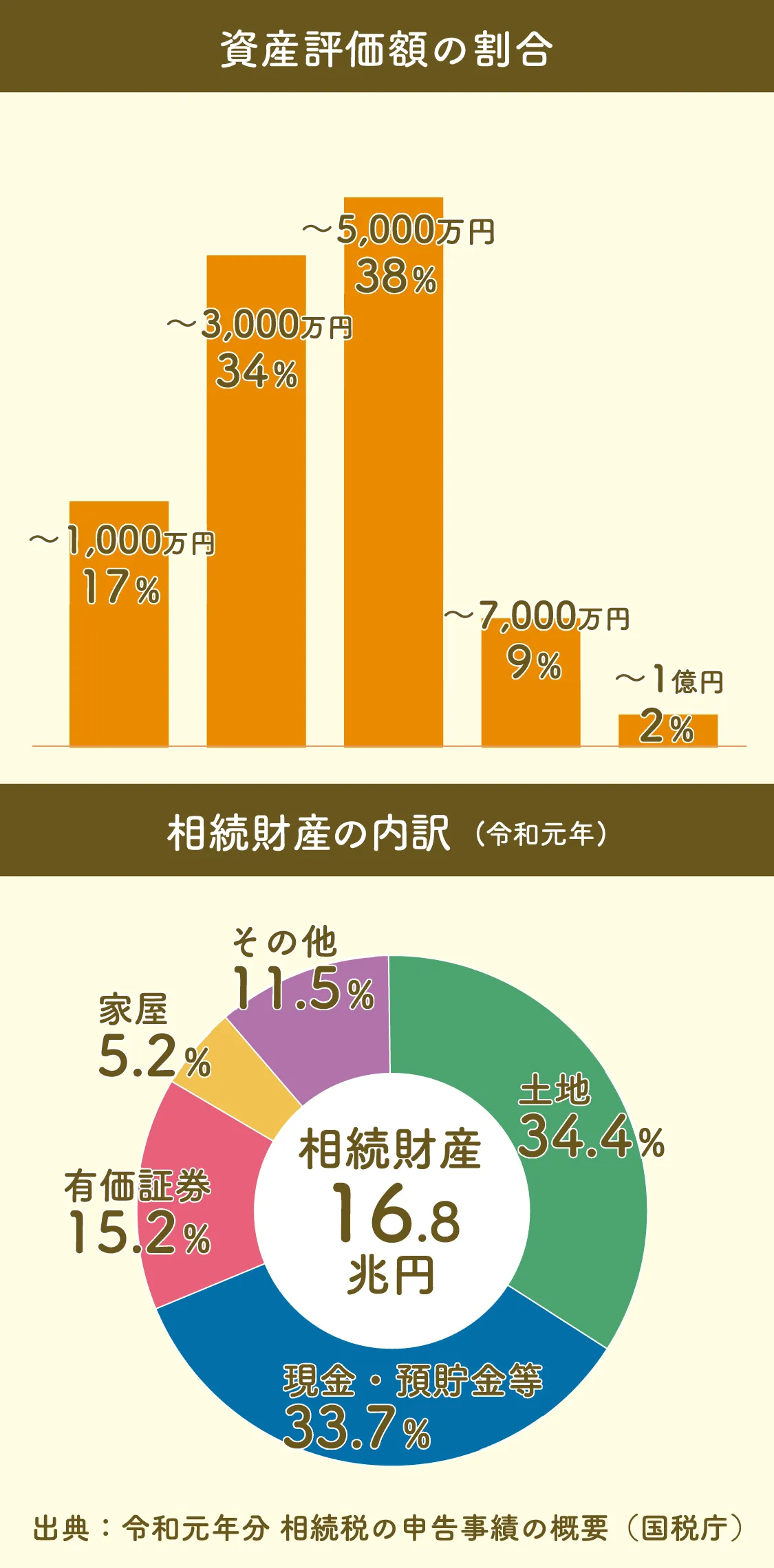

データ その2 〜資産編〜

[出典] 平成30年分 相続税の申告事績の概要|国税庁

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/sozoku_shinkoku/index.htm

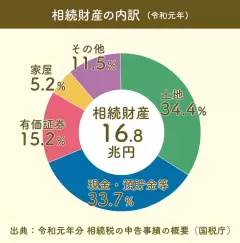

円グラフの“その他の資産” について、例えば一例を挙げると

車(ビンテージカー)、宝石、金(ゴールド)、絵画、古美術品、山、田畑・農地などがあります。

司法書士 杉本

資産の内容や状況によっては、「遺言書さえあれば大丈夫」といかないこともあり、私たち司法書士に「遺言書の作成を含め、どのような相続や遺言書が相続を受ける者全員にとって最善になるか?」ご相談されてはいかがでしょうか?

データ その3 〜心配ごと・悩み編〜

ご相談者さまが何を不安に思っていたかは、冒頭で説明したように千差万別。本当にたくさんの理由がありますが、その中から一部を抜粋して以下に列挙します。

- 自分で作成した遺言書が、法的に有効なのか不安があった

- 妻に遺言書を預けたものの、遺言書どおり妻が執行してくれるか分からない

- 夫婦ともに80歳を超え、それぞれ認知症の疑いや健康上のリスクを抱えている

- 財産に現金がほぼ無く、あるのは分割できない家だけ

- マンション経営をしており、それを子どもたち3人にどう相続すべきか分からない

- 資産が多いので、家族が争い合わないように遺言書を用意しておきたい

- 子どもの一人が音信不通状態。何十年も会っておらず、どうしたらいいのか分からない

- 前妻との間に子どもがおり、その子にも財産を分け与えたい

ここに挙げた不安や悩みはほんの一部です。

人の数だけ人生あり、人生の数だけ遺言書を残したい思いや動機があります。

しかし、どの状況においてもいえることは、遺言書があるとないとでは大違い。

遺言書があることで、相続で家族が揉めることを避けられたり、遺言のとおり円滑に執行できたり。

遺言を残す人にとっても、残される側の家族にとっても、遺言書はとても大事な役割を果たすものであることに間違いありません。

司法書士 杉本

遺言書のことなら、遺言書作成や相続全般に強い私たちシャイン司法書士事務所にご相談ください。

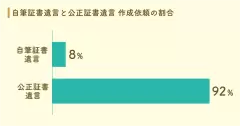

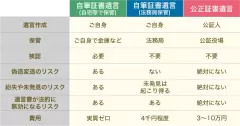

みんなはどうしてる?遺言書は自分で用意?それとも専門家に頼む?

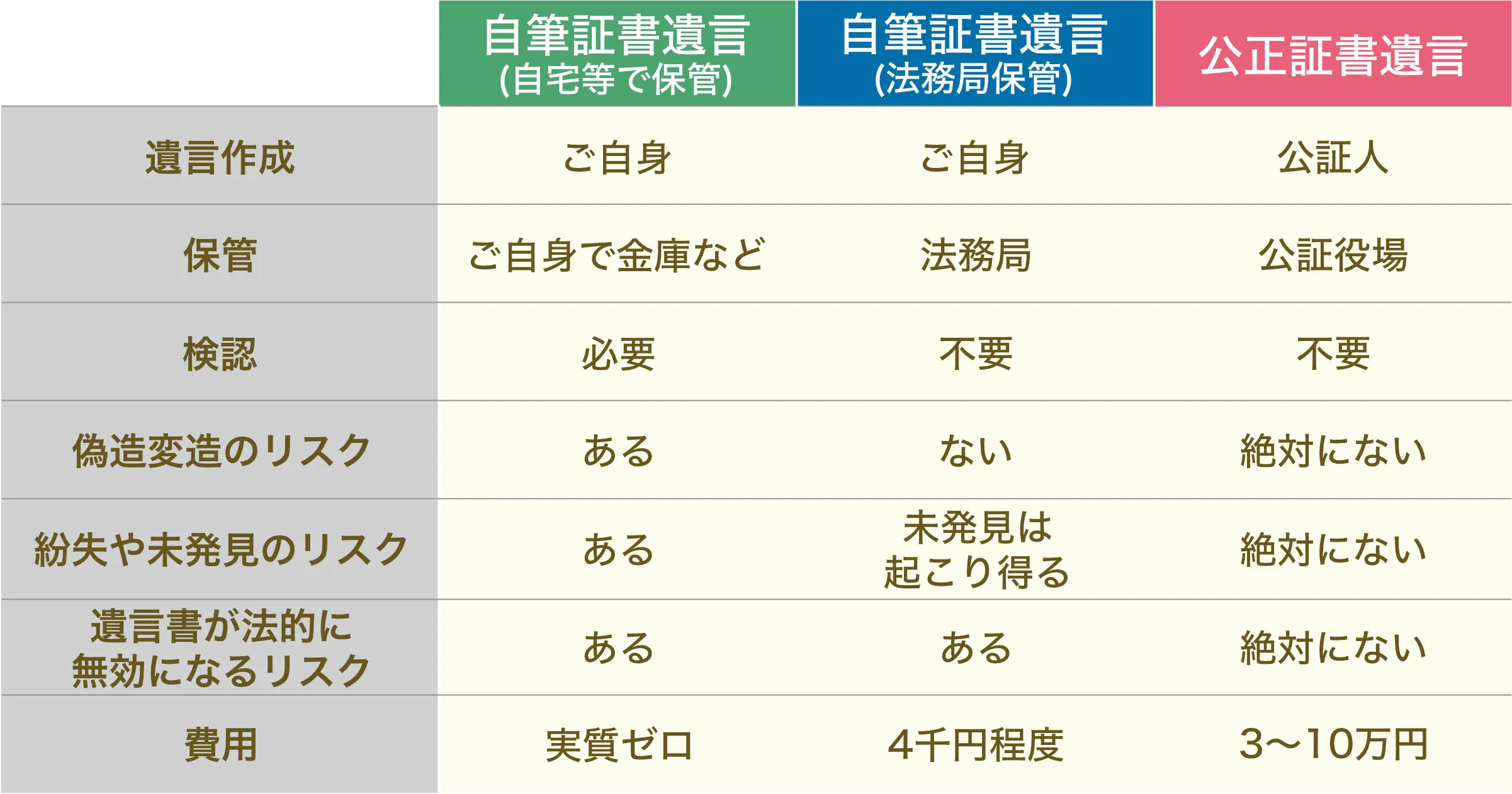

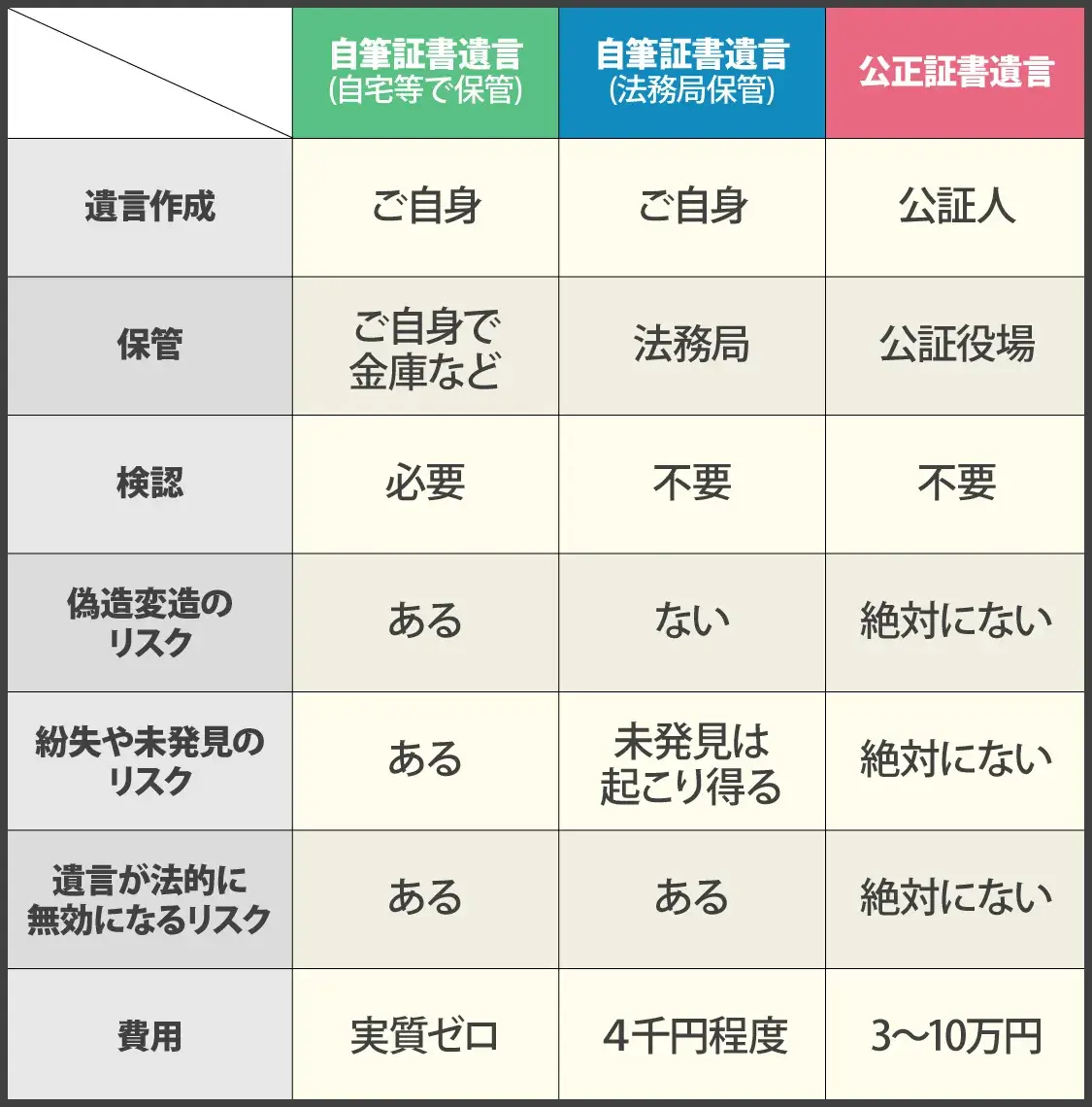

遺言書には大別して2つ※あり、すべてを自分で用意する① 自筆証書遺言と、公証役場へ行って証人も付け、法的に有効な遺言書を専門家とともに作成する② 公正証書遺言があります。

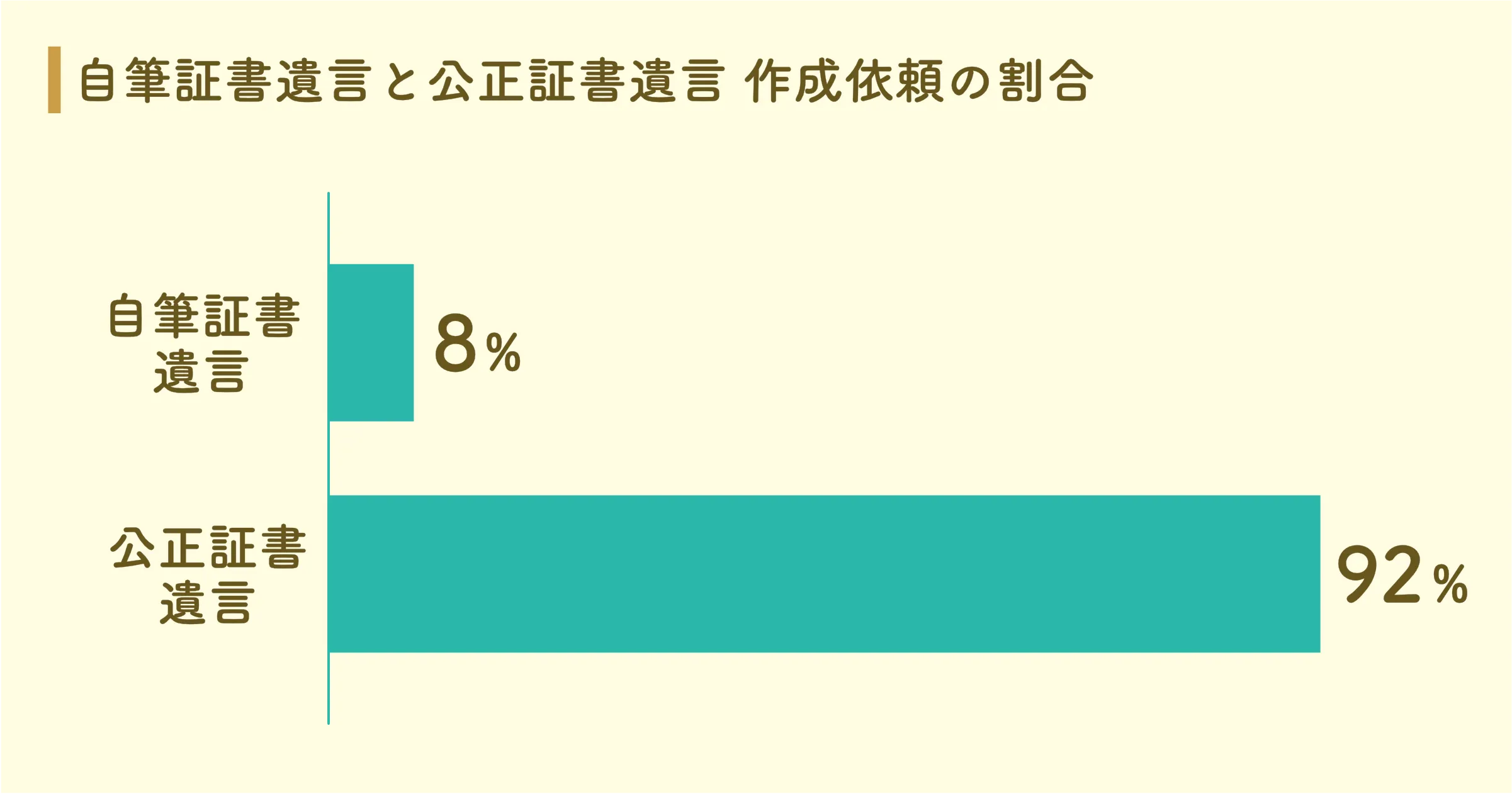

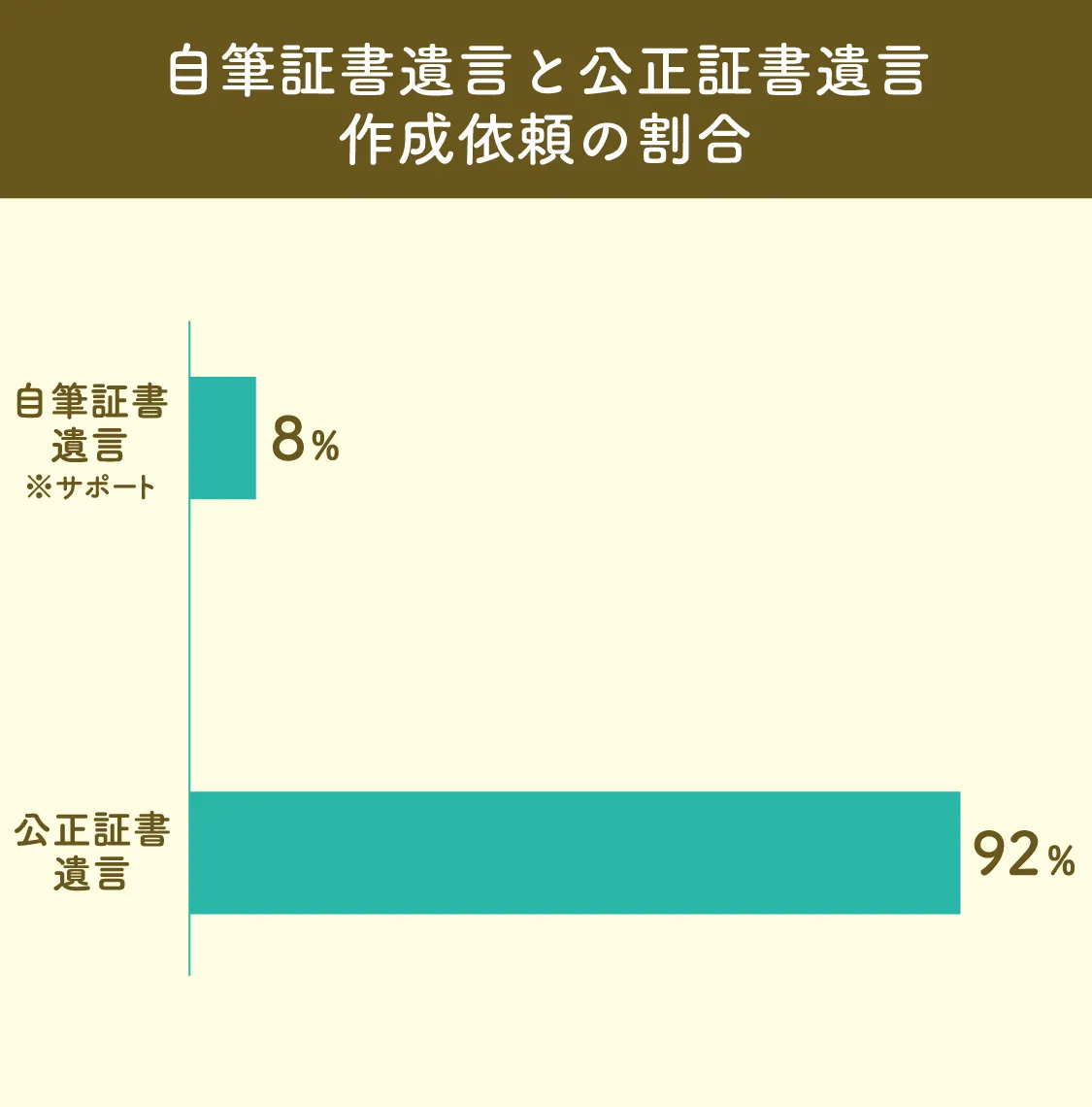

シャイン司法書士事務所にご相談された方の、自筆証書遺言と公正証書遺言のご依頼比率は、上のグラフのとおり8:92です。

私たち司法書士にご依頼される時点で、自分で遺言書を作成する自筆証書遺言をお考えの方は少数になりますから、データに偏りはあります。しかしその偏りを考慮してもなお、公正証書遺言の法的有効性や、確実に遺言を残せる利点からも、やはり公正証書遺言を選ばれる方が圧倒的に多いです。

「司法書士に、自分で書く自筆証書遺言を依頼するってどういうこと?自分で書くのに何を専門家に依頼するの?」と疑問に思われると思いますが、自筆証書遺言の記載内容等に不備がないか、遺言書の保管や遺言執行者の就任などをご依頼いただくことがあります。

それでは次の章から本格的に、自筆証書遺言と公正証書遺言についてしっかり解説します。

※ 自筆証書遺言と公正証書遺言の他に、秘密証書遺言もありますが、ご依頼は極めて稀であること。加えて自筆証書遺言や公正証書遺言と比べて際立つメリットもないので、ここでの説明は割愛させていただきます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

もう皆さまお分かりのとおり、「遺言書は自分で用意できるか?」について

答えは、YES です。

YESで間違いないのですが、ご自身で遺言書(自筆証書遺言という)を用意する場合、気をつけなければならない点が数多くあります。これら注意点が数多くあるのは自筆証書遺言のデメリットであり、費用面だけを見れば公正証書遺言より安価というメリットもあります。

遺言書をご自身で用意する自筆証書遺言。

翻って公証役場に行ったり証人を付けたりしながら、司法書士など専門家に依頼して用意する公正証書遺言。

それぞれのメリット・デメリット、比較をしっかりして、どちらがご自身にとって最善なのかを知りましょう。

先ずは自筆証書遺言、次に公正証書遺言について解説します。

自筆証書遺言:原則すべてご自身で

Good◎ 自筆証書遺言の良い点:作成や書き直しが手軽

自筆証書遺言は(後に解説する公正証書遺言と違い)作成や書き直しの修正もご自身だけで行えるので手軽です。法的に有効と認められる書き方に則り用意しさえすれば問題ないでしょう。

Good◎ 自筆証書遺言の良い点:法務局で保管すれば「検認」が不要に

2020年(令和2年)7月の法改正以前は、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認※という手続きが必要でした。自筆証書遺言は遺言書をしたためた方のご自宅・金庫等にて保管するのが一般的でしたが、紛失や偽造変造などのリスクに晒される難点がありました。

これを受け、2020年7月の民法改正により、自筆証書遺言は法務局で保管ができるようになりました。法務局で保管する遺言書は、検認が不要です。

Bad ? 自筆証書遺言の注意点:遺言書を自宅などで保管する場合は家裁の検認が必要

前段で“法務局で保管する遺言書は検認が不要” と解説しましたが、法務局で保管せず、ご自宅や金庫、あるいは誰かに預ける遺言書は検認が必要です。検認は相続人全員の立ち会いが必要になるなど、煩雑な面もあるので注意が必要です。

Bad ? 自筆証書遺言の注意点:遺言内容は当然すべて遺言者の責任

自筆証書遺言の場合、万が一その内容に不備があり、「法的に無効」とされても、すべての責任は遺言者が負います。とうぜん法務局は責任を持ちません。中身の確認も、不備に対する助言も一切しません(当然なのですが…)。

遺言書は、種類や形式が法律で厳格に定められています。要件を満たさない遺言書は、法的効力がないと扱われてしまうこともあります。

司法書士 阿部

せっかく用意した遺言書が法的に無効になってしまい、それを理由に遺言が執行されなかった。遺言が無効になったことを機に、家族それぞれが自分の主張をし始め、収拾が着かなくなり揉め事に発展した…。といった事態にならないように。

シャイン司法書士事務所では、自筆証書遺言の原稿作成のサポートや、 法的効力を有するか不安をお持ちの方のための、遺言書チェックもさせていただきます。

Bad ? 自筆証書遺言の注意点:遺言者の死去後、法務局は遺言書保管の事実を知らせてくれない

法務局は、遺言を残した方の死後、遺言を保管している事実通知※をしません。

もし万が一、遺言を残した方が法務局に自筆証書遺言を保管していることを周りの誰にも知らせていない…、または不慮の事故や傷病による突然死などにより、その事実を知らせることができずに死去したとしたら。

自筆証書遺言が法務局で保管されている事実を知る由はありません。この点には注意が必要です。

※ 事前に所定の手続きを行えば、遺言者の死亡時に、遺言書保管の旨が特定の人に通知される制度もあります。法務局での遺言書保管を希望する場合、必ずこの制度のご利用を検討してください。

自筆証書遺言であれ公正証書遺言であれ、遺言書作成には相応の専門知識・法律知識が必要になります。

遺言書作成について、私たち司法書士のような法律の専門家とともにご用意されることを推奨します。

さて、遺言書はさまざまなハードルがあるものの、ご自身でも用意ができることがわかりました。

その上で、次に、私たち司法書士に依頼するメリットや意味はなんでしょうか?

私たち司法書士や証人を交えて公証役場で作成する遺言書を公正証書遺言といいますが、ここからは公正証書遺言について解説していきます。

司法書士 阿部

公正証書遺言:専門家に依頼して用意

前段で説明した自筆証書遺言は、気軽に作成や書き直しができ、費用もほとんどかからないメリットなどがあるものの、遺言書の書き方が拙いために法的に有効にならない場合があったり、保管面で問題が出たり、無視できない不安や問題点が残ることを指摘しました。

翻って公正証書遺言は、公証人役場で、証人2人の前で遺言内容を公証人に伝え、公証人がその内容を筆記する。公文書として絶対的な効力を持つ遺言書です。

- 公証役場で公証人を介して作成

- 証人も2名必要

- 司法書士など法律の専門家も介在

公正証書遺言は自筆証書遺言にあった問題点や不安をしっかりカバーしています。“間違いなく法的ルールに則った遺言書” とも表現できるでしょうか。

自筆証書遺言と比べて公正証書遺言は、遺言書作成〜完成までの流れの中に、指定された特定の場所(法務局)や、血の繋がりや利害関係がない第3者(公証人・証人・司法書士など)が介在します。

とうぜん、偽造・変造のリスク、遺言内容を特定の者に利益が偏るような誘導もありえません。保管も公証役場がします。

自筆証書遺言に比べて相応の費用負担も伴います(さほど高額ではない)が、遺言を確実に残す方法として、弊社 シャイン司法書士法人でも一番ご依頼いただいている遺言書の種類です。

自筆証書遺言 vs 公正証書遺言 比較表

自筆証書遺言と公正証書遺言について、両者の差異やメリット・デメリットがお分かりいただけたと思います。

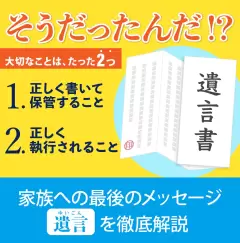

このページの冒頭で触れましたが、遺言書は、

- 法的ルールに則って用意すること。つまり、正しく書くこと。

- それから保管・管理

が大切です。

私たち司法書士のような法律の専門家を頼って、間違いのない遺言書をご用意されることをおすすめします。ぜひご相談ください。

司法書士 阿部

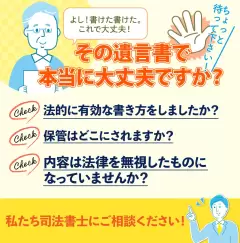

「この遺言書で本当に大丈夫かな…?」

「遺言書さえ残しておけば万全?」

「遺言書を用意したのは良いけど、法的に有効?」

ご自身で用意する自筆証書遺言に不安が残って当然だと思います。専門家でもない限り、法律で厳格に定められた形式に則った遺言書を用意するのはカンタンではないでしょう。

加えて、冒頭でも説明したように、遺言書は「思いと法律のバランスを上手く取る」ことが重要です。

ご自身の思いや願望ばかりを反映させた場合、その内容が法的に認められている遺留分を侵害する時は「遺留分侵害額請求」という訴訟も起きかねません。

私たちシャイン司法書士事務所の経験上、遺留分侵害額請求が起こると非常に高い確率で家族・親族が揉め始め、まさに骨肉の争い。遺産相続は泥沼化します。

遺言書にしたためた思い。その遺言が正確に確実に執行され、遺産相続後も家族仲に亀裂が生じることがないように。遺言書はその役割をも果たすべきではないでしょうか。

私たち シャイン司法書士事務所など、専門家とよくご相談の上、遺言書をご用意されることをお勧めします。

司法書士、行政書士、弁護士。専門家なら誰に頼む?

【専門家 徹底比較】司法書士、行政書士、弁護士。遺言は誰に頼むと良い?

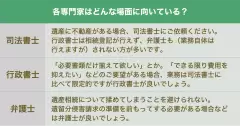

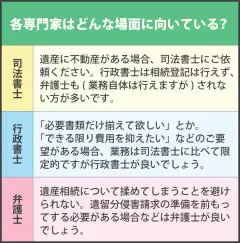

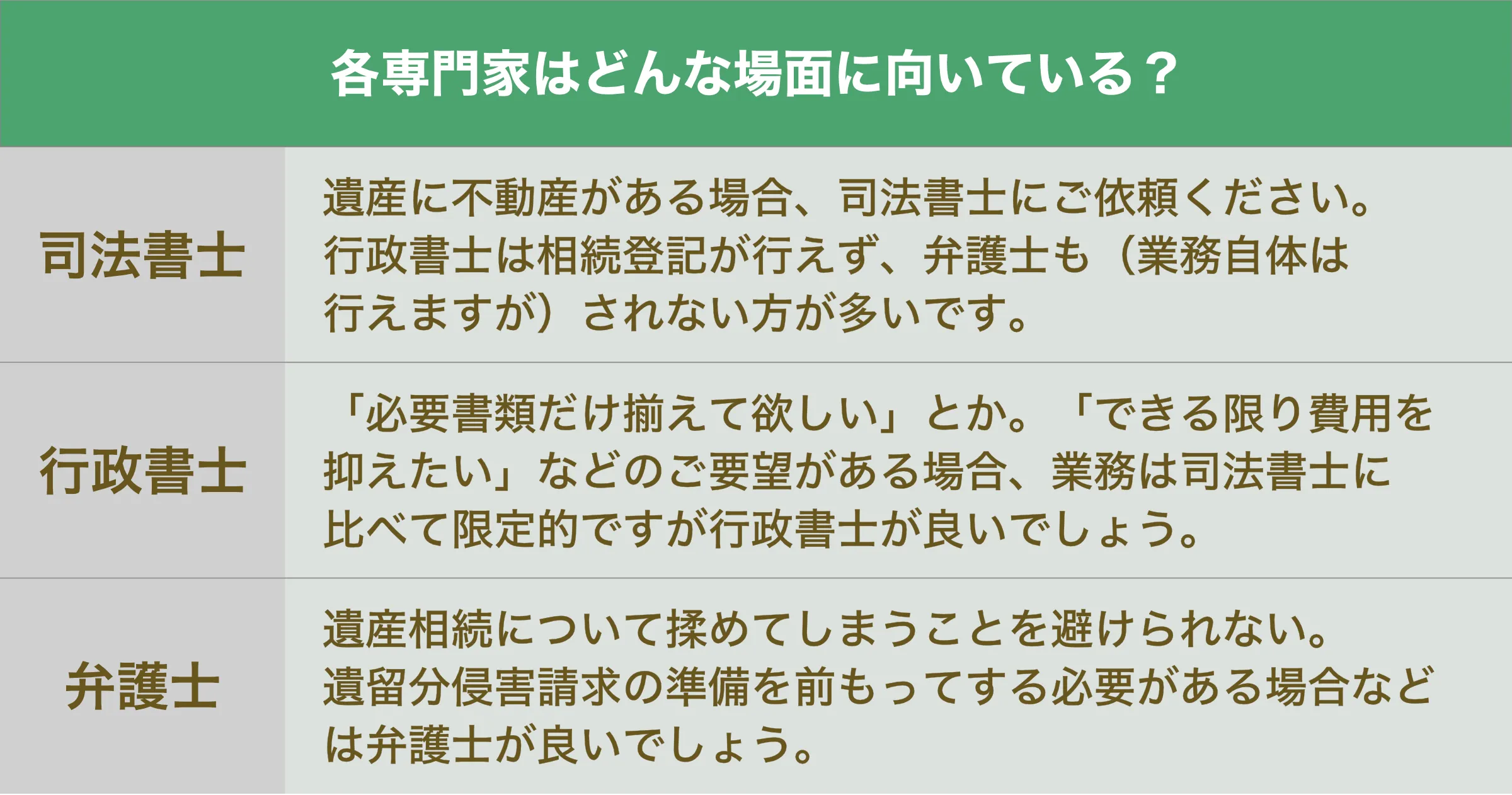

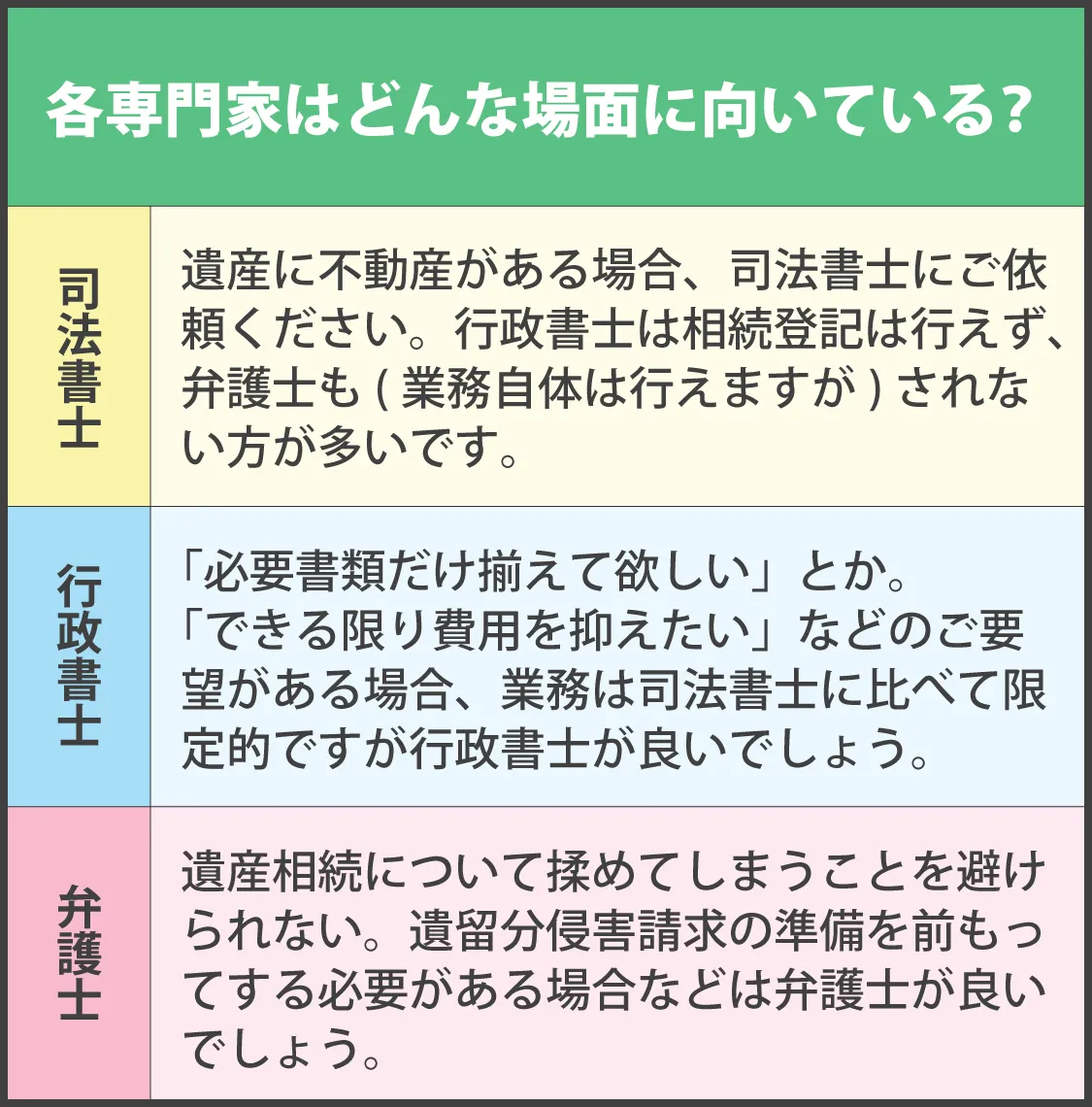

遺言や相続において、まず思い浮かべる3つの士業といえば、① 司法書士、② 行政書士、③ 弁護士でしょうか。ここでは3つの士業を比較します。

当社が考える遺言(相続全般)において、3つの士業は以下のように分けられると思います。

- 全体的にバランスが良いのは司法書士

(不動産登記がある場合はなおさら) - 書類さえあれば、あとは自分でなんとかできるという方は行政書士

- 訴訟に発展するような揉め事が起きている・起きそうな場合は弁護士

このページの『データ その2 〜資産編〜』でも説明したとおり、遺産の3分の1は不動産ですから、不動産登記がある場合は司法書士へのご依頼をおすすめします。

詳しくは下の段で解説しますが、費用的に司法書士と行政書士の両者に大差はなく、弁護士は最も高額であること。司法書士が相続においてカバーできる対応範囲の広さを考えると、訴訟や揉め事などがない限り、司法書士が一番バランスが良いのではないかと思います。

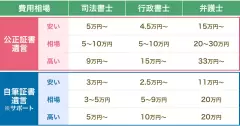

3つの士業を比較!遺言書作成にかかる費用

こちらの表はシャイン司法書士法人のスタッフが、特定の検索キーワードを用いて、任意のWEBサイト20件を調査して出しました。

例)Googleで『司法書士 遺言書作成にかかる費用』 などで検索。検索結果に表示されたWEBサイト20件を調査し、価格の最安と最高、相場を表にしています。

3つの士業とも、資産(の多寡)やご状況によって報酬費用が変動する事務所がほとんどです。

よって、遺言を残す方の資産状況等によって、どの士業・どの事務所が一番安くなるかは変わります。

調査の結果をかんたんにまとめると…

- 司法書士と行政書士との間に大きな価格差は見られなかった(行政書士がやや高い)

- 弁護士は3つの士業の中で最も高額

- 資産によって遺言書作成にかかる費用が変動するような料金体系を取っている事務所が6割強ほど

- 残り4割弱は資産に関わらず一律費用として報酬を設定

- ほとんどの弁護士事務所で相談料(相場:30分 5,000円〜)を設定

- 司法書士事務所と行政書士事務所は、自筆・公正証書遺言いずれも報酬を同じにしている所が半数程度

- 弁護士は、遺言書作成によく用いられる定形の型があり、その型を用いる場合、報酬は安価という事務所が散見された

- 弁護士の公正証書遺言の作成費用について、自筆証書遺言の費用に+3万円という報酬設定をしている事務所が多かった

- 司法書士の、自筆証書遺言における検認費用は2〜5万円

- 弁護士の、自筆証書遺言における検認費用相場は15万円

- 費用を抑え、「書類さえ用意できれば後は自分でどうにかする」という場合は行政書士が良い

- 揉めごとが避けられない事態が明白な場合は弁護士

※遺言にわざわざ家族が揉めてしまうこと必至の内容をしたためる遺言者はほぼいませんから、何か特別な理由がない限り、弁護士に遺言を依頼する費用面のメリットは少ないのかもしれません。

稀に、「税理士さんに依頼すべきですか?」とご質問をいただくことがあります。

確かに相続税などで税理士に相談すべきことはあるかもしれませんが、遺言書作成において税理士に依頼できることはほとんどありません。

遺言とひと口にいっても、自筆証書遺言や公正証書遺言、認知症対策など場合によっては家族信託なども視野に入れて、遺言を残す人・遺言を受ける人みなが最善の状態になるためには、遺言を含め、相続全般に明るくなければ難しいと思います。

もし生前贈与などにおける贈与税や相続税などで税理士に相談したい場合は、弊社と協力関係にある税理士事務所さまをご紹介させていただきます。

遺言書作成費用(シャイン司法書士事務所の場合)

| 項目 | 司法書士 | 備考 |

|---|---|---|

| 公正証書遺言作成サポート | 55,000円~ | 財産の額・不動産の個数 受遺者の人数等により異なります。 ※別途公証人手数料 、戸籍取得費用等の実費が必要です。※1 |

| 自筆証書遺言作成サポート | 44,000円~ | 財産の額・不動産の個数受遺者の人数等により異なります。 |

| 作成した遺言書のチェック | 27,500円~ | 効力に問題がないかチェックします。 |

| 証人立会 | 13,200円/1名 | 別途交通費実費が必要です。 |

| 遺言書検認申し立てサポート | 33,000円~ | 事案により異なります。 戸籍等が必要な場合、別途取得費用が必要です。※1 |

| 遺言執行 | 遺産総額の1% | (最低33万円~) |

| 遺言書保管サービス | 11,000円 ※2 | 3ヶ月に一度の安否確認もさせていただきます。 |

| 自宅への出張サービス | 11,000円 ※2 | 交通費が別途必要です。 |

さて。

3つの士業、司法書士、行政書士、弁護士それぞれの特徴がわかり、最も費用面でも対応面でもバランスが良い司法書士に「相談・依頼しようかな」という気持ちになったとしたら。次の疑問が出ると思います。

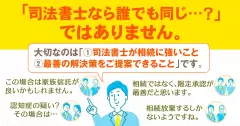

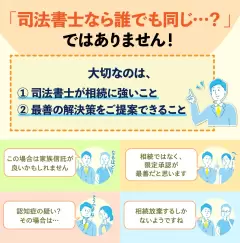

「司法書士なら、誰に依頼しても結果は同じ?」

次の章で「司法書士を選ぶときのポイント」を解説しますが、先に結論を言いますと

「明確に、NO」

です。

重要:司法書士を選ぶときのポイント

「遺言書作成に長けている司法書士より、相続全般に長けている司法書士を選ぶべき!」その理由とは?

「え?遺言書を依頼したいのに、相続全般に長けている司法書士の方が良いってどういうこと??」

遺言書は、遺言書作成業務ただ一点だけにフォーカスしていえば、ある程度の経験を積んだ司法書士・行政書士であれば難なく作成できます。ですので司法書士などに依頼の際は、費用の高い・安いを決め手としても問題ありません。

しかし、費用の高い・安いよりも重要なことがあります。

それは、依頼する司法書士が、状況に応じた最善策を提案できるか、です。

例えばご相談者さまが以下のような状況に置かれているとき

遺言書の作成以外にも気をつけなければならないことがあります。

ケース1:遺産に資産価値の低い、あるいは無価値な不動産が含まれているとき

資産の30%が不動産であることはすでに解説したとおりですが、不動産にもさまざまあり、資産価値が高いものもあれば、たとえ二束三文でも売ることすらかなわないものもあります。

空き家になり、このまま朽ちていく一方であることが明白な場合。

「そんな資産価値のない不動産(空き家)ならいらない」と、家族の誰もが相続拒否の意思表示をしていたら?

遺言で“その不動産を相続させる”と書くことに果たして意味はあるでしょうか?

ケース2:遺産に収益物件(マンション経営など)が含まれているとき

収益物件ということは、普通に考えれば今も、そしてこれからも収益を生み続けます。その物件に多くの住人がいる中で、これをどのように相続させるべきでしょうか?

名義変更さえすればよい?子どもたち全員の共同名義なら安心?相続人のうちの誰かが売却して現金が欲しいと主張したら?あるいは売却したいのに名義人の誰かが断固反対したら?

このようなケースにおいて、果たして遺言書だけでどこまで対応できるでしょうか?

ケース3:認知症になる前に遺言を残しておきたいとき

このWEBサイトの家族信託ページで、「認知症と相続」について詳しく解説しましたが、2020年において、高齢者 3,617万人の16.7%に当たる602万人、6人に1人が認知症有病者というデータがあります。

65歳以上の6人に1人が認知症患者

とてもセンシティブな問題ですが問題提議します。

遺言書を作ったものの、認知症を発症。認知症により意思確認ができない状態になり、資産凍結が起きる。認知症になった親の介護費用・施設の入所費用が必要なのに何もできない。

「もし、その状況が長く続いたら?」

遺言書を用意しておくことはもちろん大切ですが、このような状況下では他にしておかなければならないことがあります。遺言書を用意する以外の解決策として家族信託がありますが、こういった提案を司法書士ができるか?これがとても重要で大切なポイントです。

—– 遺言書作成を依頼されたので、ただそれに機械的に応えた。

解決に当たる専門家がこれでは、ご相談者も最善策が何か、知ることすらできないのではないでしょうか?

こういった提案もしっかりしてくれる、相続全般に強い司法書士に依頼することが大切です。

ケース4:ご子息・ご息女に障害があったり、寝たきりだったりするとき

いわゆる親亡き後問題(親なきあと問題)ですが、この状況においても、遺言書作成より優先してすべきことがあります。この場合も解決策として家族信託などがあり、任意後見なども含め、相続に強い司法書士に、何が最善策かご相談されることをおすすめします。

「ご依頼に、正確に応える」とはどういうことか。

少なくとも、言われたことだけに対応することとはまったく異なる。

私たちは、常日頃このことを意識し、確認し合っています。

さまざまな状況において、司法書士が最善策をご提案できること。

司法書士がその高い専門性を備えていること。

これが遺言書作成においても、相続全般においても、司法書士を選ぶ際の最も大切なポイントだと思います。

司法書士 阿部

遺言を確実に執行する「遺言執行者」

このページの冒頭で述べました、遺言において大切なこと2つ

- 正しく書き、保管すること

- 正しく執行されること

この2番目、“正しく執行されること”とはどういうことでしょうか?

遺言を用意しているのに、遺言どおりに正しく執行されないことがあるのでしょうか?

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容に沿って遺言を正確に確実に執行する人をさします。

「公正証書遺言を用意したとしても、家族それぞれが身勝手に自分の主張をし始めたら?…」

「遺言執行者を長男にすると、仲の悪い次男夫婦と揉めて、遺言は執行されないかも…」

「子どもはとてもいい加減な性格。遺言執行者として、きちんとやってくれるだろうか…」

遺言は、正確に執行されてこそ、初めて意味を成します。遺言を執行する過程で、家族同士の利害が対立したり、生前のさまざまな禍根や問題が相続の場面で表出したりすることは珍しくありません。

このような状況や問題が潜む中で、『相続人との利害関係が無く、相続の知識もしっかり兼ね備えている専門家』として、遺言執行者を司法書士に依頼される方が多いです。

遺言執行者に就任した司法書士は何をする?

遺言執行者は、具体的にどのような手続き・対応に当たるのか。

その具体例を以下に挙げます。

- 遺言書の控えを添付し、相続人や受遺者に遺言執行者であることを通知

- 財産目録を作成。受遺者に遺贈を受けるかどうかの意思確認を実施

- 自宅の名義変更など登記手続き

- 銀行口座などの解約手続き

- 遺言通りに財産の引渡し、分配

- 名義変更手続き

- 貸金庫の開閉

- 遺言による内縁の妻や子に対する認知があった場合、市区町村へ戸籍の届出

- 家庭裁判所へ相続人廃除の申し立て(遺言書で相続人を排除する指定がある場合)

- 相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な行為全般

これら煩雑面倒な手続きの一切を、間違いなく滞りなく進めるのは大変でしょう。

ましてや仕事で忙しく、土日しかまともに動けないとしたら…、これら手続きを終えるまでに、大変な労力と時間を要することになります。

ポイント

- 遺言執行者は上記のように煩雑で多くの手続きを担い、また同時に大きな責任も負います。

- 遺言執行者は相続財産の管理や、遺言を執行するために必要な行為の権利や義務も持ちます。

- 遺言執行者が指定されている場合、その者以外は、相続財産を勝手に処分するなど、遺言の執行を妨げる一切の行為は認められません。万が一このような妨害をしても、その行為は無効になります。

- 遺言執行者を家族・親族以外の第三者として、例えば司法書士などが担うことで、相続や遺言執行がトラブル無くスムーズに進むと思います。

司法書士が遺言執行者に就任した際の報酬

シャイン司法書士事務所が設定している遺言執行者就任に関する報酬は、遺産総額の1% (最低報酬は33万円)です。

例) 資産評価額が3,800万円の場合の報酬は、1%相当の 38万円+消費税

弊社に遺言執行者就任のご依頼をされる方のほとんどが、遺言書作成(公正証書遺言)と合わせてご依頼されています。

本当に遺言が、したためたとおりに執行されるのか…

不安がある方は、私たち司法書士にご相談ください。

相続税が気になる方は…

資産が多額で、遺言書を書くのは良いけど、遺産を受け取った、残された家族は相続税に困るのではないかとお悩みのご相談者さまがおられましたら、シャイン司法書士事務所までご相談ください。

司法書士 阿部

FP 川村

ファイナンシャルプランナー(AFP)の川村です。税務面のご相談についてもお役に立てます。

シャイン司法書士事務所について

シャイン司法書士法人・行政書士事務所は2007年の前身の事務所設立以来、相続(単純承認)、相続放棄、限定承認、遺言書作成や遺言執行、民事信託(家族信託)、成年後見、空き家問題など、数多くの相続全般に関するご依頼を解決してまいりました。

司法書士4名、行政書士2名、ファイナンシャルプランナー(AFP)1名を数え、ご相談者さまのご依頼に幅広く対応できる体制作りにも努めてまいりました。

このWEBサイトのコンセプトでも宣言したように、“「相続」について日本一わかりやすい解説を目指し、ご相談者さまの納得と、最善の解決結果のご提供に全力を尽くす。”を信条に。

これからもご相談者さまの立場に立って、最善の解決結果とはなにかを模索し続け、使命に基づき問題解決に全力を尽くします。

相続のことなら、シャイン司法書士事務所にご相談ください。力になります。

インターネット面談、土・日・夜間の相談

全国対応、出張相談も可

現在の社会情勢を鑑み、シャイン司法書士事務所へのご来所が難しいご相談者へインターネット面談(Zoomや他 弊社利用オンライン会議ツールなど)もお受けしております。操作方法が分からない・自信がないという方もご安心ください。弊社スタッフがお手伝いをさせていただきます。

また、予約制で土日祝・夜間の相談対応、全国対応・出張相談も行っております。お仕事でお忙しい方や、体調面に不安がある方などにご利用いただいております。(すべてのご状況に対応できるわけではありませんので、ご了承ください)

公正証書遺言まとめ

「遺言書を作る」と言っても、このページで解説したとおり、これだけ気をつけるべき点があります。

また司法書士などの専門家を選ぶときの大切なポイントもしっかり解説させていただきました。

遺言書作成も相続の問題も、シャイン司法書士事務所にぜひご相談ください。

弊社には、司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、それから場合によっては提携の税理士事務所さま、法律事務所さまとも協力し合い、ご相談者さまに最善の解決策をご提示します。

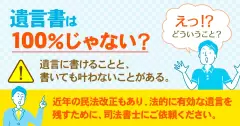

- 『遺言書が必要な本当の理由』それは、遺言を遺す人の“思い” と“法律” 2つのバランスをうまく取り、それを執行するため

- 遺言に書けること、書いても叶わないことがあり、希望が100%叶うわけではない

- 法律に縛られすぎず、ご自身の思いを反映させた遺言が書ける

- 血の繋がりのない者へ財産分与する意思も書ける

- 遺言書が確実に執行されるよう、遺言執行者の指定について書ける

- しかし、遺留分を脅かす遺言内容は執行できないことがある

- すべての相続人が同意した場合、遺言内容とは異なった内容で遺産分割されることがある

- 遺言作成のキッカケは『自分で思い立った』方が44%、ご依頼者のご年代は70代が48%

- 自筆証書遺言か公正証書遺言のご依頼比率は8:92で、圧倒的に公正証書遺言が多い

- 自筆証書遺言は、偽造変造や紛失・未発見のリスクがある

- 公正証書遺言は公証役場で保管されるので、変造偽造や紛失・未発見のリスクがない

- 法律で厳格に定められた形式に則った遺言書を用意するのはカンタンではない

- ご自身で自筆証書遺言を用意した結果、『家族・親族が揉め始める』といったことも少なくない

- 全体的にバランスが良いのは司法書士(不動産登記がある場合はなおさら)

- 書類さえあれば、あとは自分でなんとかできるという方は行政書士

- 訴訟に発展するような揉め事が起きている・起きそうな場合は弁護士

- 司法書士なら、誰に依頼しても結果は同じではない

- 大切なのは、依頼する司法書士が、状況に応じた最善策を提案できるか

- さまざまな状況において、司法書士が最善策をご提案できること

- 司法書士がその高い専門性を備えていること

- これが遺言書作成においても、相続全般においても、司法書士を選ぶ際の最も大切なポイント

- 遺言は、正確に執行されてこそ、初めて意味を成す

- 遺言執行者とは、遺言書の内容に沿って遺言を正確に確実に執行する人

- 『相続人との利害関係が無く、相続の知識もしっかり兼ね備えている専門家』として、遺言執行者を司法書士に依頼される方が多い

- 遺言執行者は煩雑で面倒な手続きの一切をすべて滞りなく行う

イラストでわかる!公正証書遺言まとめ

この記事の作成に関わった弊社社員

-

阿部 弘次

代表 司法書士・行政書士

大阪司法書士会会員 第3146号

簡裁訴訟代理関係業務認定 第512274号

日本行政書士連合会 登録番号 第11261452号

大阪府行政書士会 会員番号 第6150号 -

川村 浩一郎

ファイナンシャルプランナーAFP

-

杉本 渉

司法書士

大阪司法書士会会員 第3849号

簡裁訴訟代理関係業務認定 第1012054号 -

西川 徹

司法書士

京都司法書士会会員 第1236号

簡裁訴訟代理関係業務認定 第912084号

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員